现在的位置:主页 > 综合新闻 >

古城太原水文化恢复策略研究

【作者】网站采编

【关键词】

【摘要】古城太原水文化恢复策略研究 《太原师范学院学报(社会科学版)》2011年04期 任世芳 古城太原在漫长的历史文化熏陶中形成了独特的水文化内容。工业文明的发展进步和城市规模的扩大

古城太原水文化恢复策略研究

《太原师范学院学报(社会科学版)》 2011年04期 任世芳

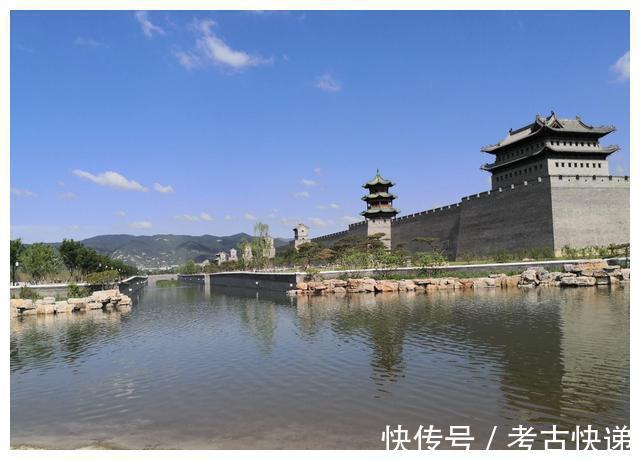

古城太原在漫长的历史文化熏陶中形成了独特的水文化内容。工业文明的发展进步和城市规模的扩大使城市水系不断萎缩,相伴随的水文化持续衰落。通过研究和追溯太原城市水文化的历史发展、构成方式和历史分布,发现水文化衰败的原因存在自然和人文两大影响因素。为了促进太原水文化再生,传承发扬古城传统历史文化,太原市应该以水为核心进行城市规划,并对河道水质和水源问题加强管理和改进。

水文化一般是指有关水的文化,或研究人与水关系的文化,其范围应包括文学、艺术、市井文化等等。[1]古城太原是山西省的省会城市,位于黄土高原“汾渭低堑”北端,城市北、东、西三面环山,区内河流受地形控制,自北、东、西三面汇入太原盆地,黄河第二大支流———汾河穿城而过。在漫长的城市发展过程中积淀了深厚的水文化,早在宋代就有“锦绣太原城”的美誉。[2]28在太原市申报国家历史文化名城的过程中,水系是重要指标之一,深入研究水文化,弘扬并促进水文化的再生,对于维护太原生态环境,促进人与生态系统的健康发展,保护太原这个历史文化资源有重大意义。

一、太原城市历史及水文化变迁

人类文明的发展总是与水相关联,文化古城也大都依水而建。例如苏州、南京、武汉、济南和北京等古城,水文化模式中既包括各自具体的城市水系空间形式,又有与之相伴随的文化形态。在古城太原,水文化同样有着丰富的表现形式,其印记可以在城市的街巷名称、流传悠久的诗词以及神话传说中找到,成为古城文化的重要组成部分和载体。

1.太原城市历史上的水文化特征

太原的前身为晋阳古城。曾为战国时期赵国都城,是中国古代北方著名的大都会,位于山西省太原市晋源镇古城营村附近,始建于春秋中晚期(公元前497),历经秦汉、三国、南北朝、隋唐、五代,于宋太平兴国四年(979)毁于战火。公元982年(宋太平兴国七年),宋太宗赵光义派三交都部署潘美于在唐明镇的基础上重新兴建后,工商业逐步繁荣起来。[2]历经明、清、民国、抗战时期的几度沧桑,直至1949年新中国成立后逐渐发展成为现在的太原市。

历史上太原与水有关的街巷有很多,如:东、西、南、北沙巷(已不存,现为龙潭公园);沙河街(并入城坊街);沙河西街(并入西三道巷);沙河东街(并入西二道巷);南水巷(不存,现为西海子);东后小河巷;西后小河巷;后小河巷(并入解放路);鱼池街;饮马巷海边街;西海街;南海街及其派生街;南海东街;南海西街;大水巷;小水巷;小海子巷(不存,现为铜锣湾广场);海子边东街;海子边西街;水渠巷;水西巷;三桥街;桥头街;梁家桥街(并入府西街);石桥东街(并入西辑虎营);黑土巷(清代时称黑土港);五龙口;柳溪街等等。

有关赞美水景的诗词和神话传说更是不胜枚举:宋代词人沈唐的《望海潮·上太原知府王君贶书》:“山光凝翠,川容如画,名都自古并州……雁飞汾水正宜秋。追思昔日风流……”全词除了描绘太原的风光名胜、怀念昔日的儒将才子之外,更重要的是从大历史的高度,准确地提出了太原的文化定位:“山光凝翠,川容如画,名都自古并州。”唐代李白游晋祠,留下了“晋祠流水和碧玉,傲波龙鳞沙草绿”的千古名句。而宋代文学家范仲淹在《题晋祠》中也有“神哉步虞庙,地胜出佳泉”的赞颂。明代爱国英雄于谦在晋祠留下了“悬瓮山前景趣幽,邑人云是小瀛洲。愿将一渠灵祠水,散作甘霖遍九州”的诗句。还有清末赵炳麟《闲游太原文瀛湖感赋》中有“闲向文瀛湖上望,烟岚几点碧於螺”,分别描述了柳溪、晋祠和文瀛湖的美景。有关水文化的传说多集中在晋阳湖和晋祠的产生和建立上,并由此产生了“打开灵石口,空出晋阳湖”和“饮马抽鞭晋水流”两个优美的流传最广的传说。

2.历史上的著名水域

历史上太原水域曾经分布很广,由北向南贯穿整个太原城。据记载,明代太原府有二十四景(明代《山西通志》),其中水的景致有八处,占景点的1/3,列举如下:(1)晋阳———晋渠流水(晋祠泉水)、冽石寒泉(上兰村泉)、汾江古渡(今迎泽桥头)等三景;(2)太原县———汾水秋波、广惠灵泉、御井亭等三景;(3)清源县———平泉流碧、米阳晓渡(在清徐县)。晋祠和“柳溪”两处水域景点是历史时期太原水文化的集中代表,在传承和发扬水文化方面产生了巨大作用,各个时期的历史文献中有大量的记载。

文章来源:《现代城市研究》 网址: http://www.xdcsyjzzs.cn/zonghexinwen/2022/0110/1454.html

现代城市研究投稿 | 现代城市研究编辑部| 现代城市研究版面费 | 现代城市研究论文发表 | 现代城市研究最新目录

Copyright © 2021 《现代城市研究》杂志社 版权所有 Power by DedeCms

投稿电话: 投稿邮箱: